この記事は、こんな方にお勧めです。

・子供が幼稚園児~小学生で「単位」を学ぶ(学んだ)が、理解できるか心配

・理解のために、自分(親)が協力できる

・お金をかけずに習得させたい

紹介するのは「日常に単位を取り入れて、時間をかけて確実に理解する方法」なので、劇的なはやさで理解できる方法ではありません。

詳細は後述しますが、「単位」小学生にとって理解が難しく躓くことが多いので、早めに攻略すると安心です。

5歳半男の子|半年間の毎日の取り組み。得意なこと不得意なことの記録

5歳半男の子|半年間の毎日の取り組み。得意なこと不得意なことの記録

この記事を読んで習得できる単位

↓の表は、小学生が習得する単位をまとめたものです。

この記事で紹介するのは、()以外の単位の習得方法です。

| 重さ | (mg)・g・kg・(t) |

| 長さ | mm・cm・m・km |

| 容積 | mL・dL・L・(kL) |

| 時間 | 秒・分・時間・日・週・月・年 |

| 速さ | 時速・分速・秒速/○km・m・cm・mm |

| 面積 | (cm2・m2・a・ha・km2) |

| 体積 | (cm3・m3) |

()は今後、習得方法を考えたら追記します。

せとかママ

せとかママ

我が家では単位を日常的に使い始めて半年ほどたち、5歳の息子が順調に理解できていると感じています。

5歳半男の子|半年間の毎日の取り組み。得意なこと不得意なことの記録

5歳半男の子|半年間の毎日の取り組み。得意なこと不得意なことの記録

重さの単位の習得方法(mg)・g・kg・t

【習得方法】

・アナログのはかり(スケール)・体重計を購入し、自由に遊ばせる

・一緒に料理をして、小麦粉などの重さを子供に測ってもらう

せとかママ

せとかママ

デジタルよりもアナログ(針付き)の測りが良い理由は、目盛りを読む練習になるためです。単位の理解には「目盛りが読めること」が必要不可欠です。

1kgの重さがわかると良いと思ったので、↓のタニタの測りを購入して使ってます。すっきりしていて目盛りが見やすく、お皿が大きいので玩具も余裕で乗せられます。1500円くらいでした。

子供が何かの重さを測った時、親は「これは○グラムだね」と、すかさず声かけします。だいたい100グラムごとに大きく数字が書いてるので、最初は「だいたい○グラムだね」というところから始めると子供も喜びます。

息子の場合、最初から最小目盛りの読み方から教えると嫌がって遊ばなくなると思います。

息子ゆず

息子ゆず

体重計はちょっと値段が高めだし、家にもともとあったデジタルのものを使っています。

でも、それがなかったらこれまたタニタのアナログのものを買ったと思います。

息子ゆず

息子ゆず

長さの単位の習得方法 mm・cm・m・km

【習得手順】

・5~3mのメジャー(100均)を購入し、自由に遊ばせる

・お出かけの際に、Googlemapを見せて何km移動するか伝える

メジャーは100均で様々な長さが売られているので、好きなものでよいと思います。ただ、長さが長ければ長いほど子供が喜んで使うので、子供自身に選ばせても良いですね。

目盛りが書かれている部分の素材が柔らかいものと金属のものがあるので、小さい子なら前者が安全です。

息子ゆず

息子ゆず

柔らかい素材は、子供によってはすぐ壊してしまうのが難点です…。

せとかママ

せとかママ

最初はcmとmを教えて、わかるようになったらmm(1cmが10mmであること)を教えました。

長距離の場合は、1km=1000mと説明した上で、お出かけする日に↓のようなGooglemapの「経路」を見せて「今日は何km移動するよ」と伝えます。

距離と時間も表示されているので、これならどんな移動手段でもkmの感覚を掴むことができます。

せとかママ

せとかママ

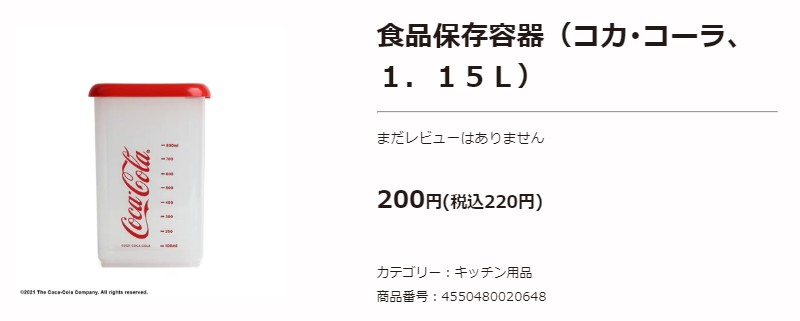

容積の単位の習得方法 mL・dL・L・(kL)

【習得手順】

・計量カップ(100均)を購入し、子供に自由に遊ばせる

・容積がかかれたカップ(100均)をお風呂用おもちゃにする

・ジュースや牛乳を買う際に、何mL入ってるかクイズを出す

計量カップは、上から見て見やすいものが良いです。ダイソーのこれ↓使ってますがお勧めです。口も大きめで子供用にぴったり。

画像では、カップ全体にシールが貼られていますが、取れます。

あとは、お風呂で遊ぶ用のものを用意します。

せとかママ

せとかママ

ダイソーに売っていた↓を購入したところ、息子が今もお風呂で使っています。コラボ商品みたいなので今も売っているか不明です。

あとは、飲み物をコップに入れるときに「何mL飲む?」と聞いたり、ペットボトルや牛乳の量をクイズで出したりすると記憶に定着しやすいです。

牛乳パックには必ずと言って良いほど1000mLと書いてあるので、太いマジックペンで「=10dL」とか「=1L」とかデカデカと書くと覚えやすいです。

時間の単位の習得方法 秒・分・時間・日・週・月・年

【習得手順】

・アナログ時計を見せて、各針が一周すると「60秒」「60分」「12時間」であることを伝える

・アナログのカレンダー(100均)を見せて、日・週・月・年を教える

時間に関しては、アナログ時計の針を動かすという定番の方法で教えます。

小学校高学年の算数で出てくる「速さ」は、小学算数の中で最も難しい単元と言われています。

なので、時間と距離の理解はしっかりしておこうと思っています。

アナログ時計で針をぐるぐる回して

・1分=60秒

・1時間=60分

・1日=24時間

がわかると良いですね。

あとはクイズをだすのも良いです。

「1分は何秒?」から始まり、「1時間は何分?「1日は何時間?」「1週間は何日?」「1ヶ月はだいたい何日?」「1年は何日?」と時間の単位を大きくしていきます。

せとかママ

せとかママ

せとかママ

せとかママ

「○時半」もわかっていないようなので、ゆ~っくりじ~っくり見ていく必要がありそうです。

私も子供の頃、時計の読み方がわからなくてスパルタ父にめちゃくちゃ怒られて泣いた記憶があります..。

時計はわからない子にはわからないらしいので、子供を追い詰めない方法でのんびり理解させたいです。

速さの単位の習得方法 時速・分速・秒速/○km・m・cm・mm

【習得手順】

・時間と距離の理解が進んだら、時速○kmや秒速○mなどの意味を教える

・ネットで天気を確認する際、風速が秒速何mかを伝える

・乗り物に乗る際、それが時速・分速/○m・kmかを伝える

時速や分速は、幼児には難しいんじゃない?と思うかもしれませんが、私はけっこう普通に話しています。

というのも、私はハードコンタクトレンズユーザーなので、毎朝欠かさずネットで風速を確認しているんです。

「風の速さが秒速4m以上になると目にゴミが入って歩けなくなるので屋内遊びをしたい」という説明を息子にする際に、「風が強い/弱いから~」よりも、「今日の風は秒速5mだから~」と言うほうが納得してくれます。

外に出ると簡単に体感できるのも便利です。

時間と距離をある程度理解していると「秒速○m=1秒に○m進む速さ」の意味がわかるようになります。

ある程度の理解と言うのは、単位換算の理解ではなく「秒・分・時間はこのくらいの長さ」「mm・cm・m・kmはこのくらいの距離」ということが大体わかるということです。

せとかママ

せとかママ

そこから、1時間でこのくらい走れるから、30分ではどれくらい走れるか、というクイズを出して行くと盛り上がったりします。

おすすめの単位の絵本

これら絵本は単位を学ぶ絵本ですが、これ以上ないって程にシンプルで、簡潔に書かれています。

見開きでそれぞれの単位の大きさ・長さ・量が身近なものの写真で表されていて、パッと見たら理解できるようになっています。

幼稚園児~小学校低学年に特におすすめです。

「単位の理解は子供にとって難関」とわかった理由

息子が幼稚園児なのに、なぜ今から単位の習得方法を考え始めたかと言うと、↓の本を読んだからです。

私は教育に関して考えることが好きなので育児本は何十冊も読んでいますが、この本はダントツに良かったです。

買って全く損はないどころか得をします。

RISUという学習アプリ(教材?)を出している代表が書いた本で、小学生がなんの学習で躓くかが、めっちゃくちゃわかりやすく書いてあります。

せとかママ

せとかママ

図や表が多くて読みやすい!

この本の中で「単位」で躓くことが多いと出ていたので、日常に取り入れようと決めたのです。

この記事をここまで読んでいるあなたにはピッタリな本です。

まずは図書館で読んでみてください。きっと買いたくなるはずです。

おまけ(分数・%をいつのまにか習得する方法)

算数や数字を苦手だと思わなくなる方法のひとつに、「日常的に、いかにたくさんの数字・算数的なものに触れさせるか」が挙げられます。(といっても、ドリル的なものじゃなくて生活に必要な時に使うものを言っています)

このことは、数字に触れる機会が少ないほど算数に対する苦手意識に関係していると、育児本を読んでわかったのです。

なので、我が家では単位の他にこんなこと↓も日常に取り入れています。

【分数の習得手順】

①リンゴやケーキ(まるいもの)を食べる際に、どれくらい食べるか分数で答えてもらう

②食パンやギョウザなどまるくないもので、どれくらい食べるか分数で答えてもらう

分数って日常で使わないと思っていましたが、子供との食事で使うとさくっと量を決められてメチャクチャ便利です。笑

まず、丸いものを切って、そのうちの1切れを指して「1つのものを○個に切ったうちの1つだから、これは1/○だよ」と言います。

それを何個食べるかで分子が変わってくるので、子どもに「△個食べる!」と言われたら「△/○食べるってことね。了解!」と言い続ければ、そのうち自分から分数で欲しい分を言うようになります。

せとかママ

せとかママ

こういう風に答えるのが当たり前だという流れにすれば、難しくなったときに「算数嫌い!」「分数嫌い!」となりにくいです。

丸いものを切って分数で答えることに慣れてきたら、丸じゃないものに対しても分数で答えられるようにします。

食パンをピザカッターで等分に切った時や(切り方は自由)、餃子20個くらい焼いた時に食べたい量を分数で答えてもらいます。

これで、徐々に分数という概念を見につけていくことができます。時間はかかりますが、今のところ息子の理解が順調なのでこの方法が気に入っています。

【%の習得手順】

・果汁100%のジュースと果汁100%でないジュースを比較する。

%の理解に関しては、そこまで力を入れているわけではなく、全部を100とする概念だということがわかれば良いと思っています。

100%のジュースとそうでないジュースを買ってきて、原材料名を確認して何が違うかを比較します。

果汁100%のジュースの場合、書かれている原材料名は「(何かの)果汁」だけです。100%でないジュースには、原材料名があれやこれや書かれています。

せとかママ

せとかママ

こんなかんじで、日常に単位を取り入れて理解を深める方法をとっています。

スケールや体重計、メジャーなどは出しっぱなしにしていると息子の場合は遊ばなくなるので、風邪で休んでいるけど元気な日や雨の日などに思い出したときに出しています。

我が家では、この他にも試行錯誤して、なるべく無理強いせずに日々取り組んでいるものがあるので、もし良かったら見てみてください。

5歳半男の子|半年間の毎日の取り組み。得意なこと不得意なことの記録

5歳半男の子|半年間の毎日の取り組み。得意なこと不得意なことの記録