人に見せるというよりも、記録のために書いているので長文です。

せとかママ

せとかママ

支配型でモラハラの父親(笑)に、私が幼少期に受けたスパルタ教育と比較して書いています。

脅しや暴力で強制的に勉強を何時間もさせて高得点を取れるようになっても、いずれどこかで潰れるか失敗する可能性がかなり高いと考えています。(私が良い例です)

そのために「学びのハードルを下げて、いかに自然に楽しく、自ら学習に取り組むようにするか」を考えながら毎日を過ごしています。

ちなみに、私は物静かなタイプで見た目のテンションも低めなタイプですが、息子はめちゃくちゃ明るくて、いつでも「ひゃっほーい!!」みたいなザ・子供!タイプです。

方針(~小学校3年)

かなり当たり前のことばかりですが、やっぱりそれが大事なんですね。

| 知的好奇心が旺盛な状態をキープする |

| 最重要課題です。 子供はもともと好奇心旺盛なので「なぜ?」と1日に数え切れないくらい聞いてきます。 その場合、回答の難易度にもよりますが、すぐに答えを言うよりも「なんでだろうね?お母さんはこうだと思ったんだけど…」と意見を言うと、子供も自分の意見を言うことが普通になるのでそうしています。 ポイントは、どんなにトンチンカンな意見でも絶対に笑わず「なるほど!」「そういう考えもあるんだね」と言うことです。 笑ったり呆れたり「こんなこともわからないの…?お前はバカか!」といい続けると、当たり前ですが、自信をなくし、誰の前でも自分の意見を言えなくなります(経験談) |

| とにもかくにも外遊びをたくさんする |

| 幼児期に外でたくさん遊ぶことはとても重用だと考えています。 体を動かして体力をつけ、ボールで遊んで動体視力を養います。特に、動体視力や投動作(ボールを投げる動作)は、できれば未就学児までに、ゆっくりとなら6歳~9歳くらいまでにじっくり鍛えておくと良いです。 それ以降だと動体視力が育ちにくいと、どこかの本で見かけました。 これにプラスして、スポーツ全般は空間把握の能力を上げるものと私は考えています。 |

| 図形・数字に触れる玩具(マグフォーマーやすごろく)で楽しく遊ばせる |

| 将来、算数の苦手意識を持たないようにするには「幼少期に図形や数字にたくさん触れるかどうかに左右される」ということが育児本を読んでわかったのでそうしています。 例えば、りんごなど果物を食べる時は、食べたい分量を分数で答えてもらっています。 |

| 簡単な料理・家事を一緒にする |

| 料理はたくさんの「なぜ?」を常に生み出すものなので、雨の日などはお菓子など簡単なものを一緒に作ります。 自然に「ml」「グラム」などの単位などを覚えることができて一石二鳥です。 途中で投げ出したり脱線することも多いですが、興味がある作業をすれば良いと思っているので、別にいいかなと思っています。 |

| 15分は机に向かって鉛筆を握ることを日課にする |

| 小学校低学年までは、難しいことをできるようにさせるよりも「椅子に座って何かを書く」や「1桁の計算」が確実にできればよいと考えているので、取り組むプリントのレベルは考慮していません。 趣味なので育児本は数え切れないほど読んでいますが、先取りよりも「簡単なことの継続」が何より大事。 子供の能力が高くて今の学習がつまらないという理由の場合のみ、先取りはしたほうが良いと思います。 |

目標を小学3年までとしたのは、中学受験をするか否かで、その後の取り組み内容が大幅に変わるためです。

もし本人が受験したいといったら、4年の時点で塾についていけるレベルになっていることが必要なので、それに向けて3年までの学習レベルを調整していく予定です。

しかし、子供にもよりますが、中学受験は血を吐くレベルの努力が必要なので、動機のない受験はしなくていいと考えています。

受験のメリット・デメリットを話して子ども自身に決めさせる予定です。

4歳息子の1日の流れ

朝(7時~7時半)

・七田式のプリントB2~3枚(かず・ちえ)

息子の場合、食事が終わるとすぐに椅子から降りて遊び始めます。

一度椅子を降りたら、もう一度座らせるのは難しいし、プリントをやろうとしません。

「プリントやらないの?」などの言葉は言いたくないので、「ごちそうさま」の直前にプリントを見せて「楽しそう!やるやる!」と思わせます。

ちなみに七田式Aのプリントは終わりました。(追記です。プリントBもほぼ完了しました。)

2歳半、七田式プリントA開始。初め興味なしだった息子が楽しく取り組んだ経緯を書こうと思う。

2歳半、七田式プリントA開始。初め興味なしだった息子が楽しく取り組んだ経緯を書こうと思う。

でも、その中の「文字プリント」は、何回も同じ文字を書くのがつまらなくてやめちゃった!

息子ゆず

息子ゆず

せとかママ

せとかママ

綺麗な字を書けるにこしたことはないけれど、小学校3年までに「下手でも、誰が読んでもわかる字」が書ければいいかな。

【追記】息子が、「将来は人を助ける系の仕事に就きたい」というので「いいね!ただ、人を助けられる人はみんな文字が読めて書けるらしいよ」というと、文字プリントもほんの少しだけ取り組むようになりました。笑(やらない時もあります)

日中(休日の場合)

| 晴れた日 | 外遊び(9時~16時) ランチ持参で公園で好き勝手に遊ぶことがほとんど。 |

| 雨・寒い日 | 室内の遊び場に行く・家で遊ぶ |

せとかママ

せとかママ

- マグフォーマー

- KAPLA

- ゴム飛ばし

- すごろく

- くもんの世界地図パズル

- くもんのロジカルルートパズル

- 部屋でサッカーやキャッチボール

- くもんの日本地図パズル

- GRAVITRAX

- BRIO

- netflix(問題が起きて中止)

- 粘土

- 絵本読み聞かせ(10冊以上)でもアプリはやっぱりダメ

- お菓子やうどん作り

息子ゆず

息子ゆず

せとかママ

せとかママ

でも室内の遊び場がほとんどない…。

夜(18時半~19時半)

息子ゆず

息子ゆず

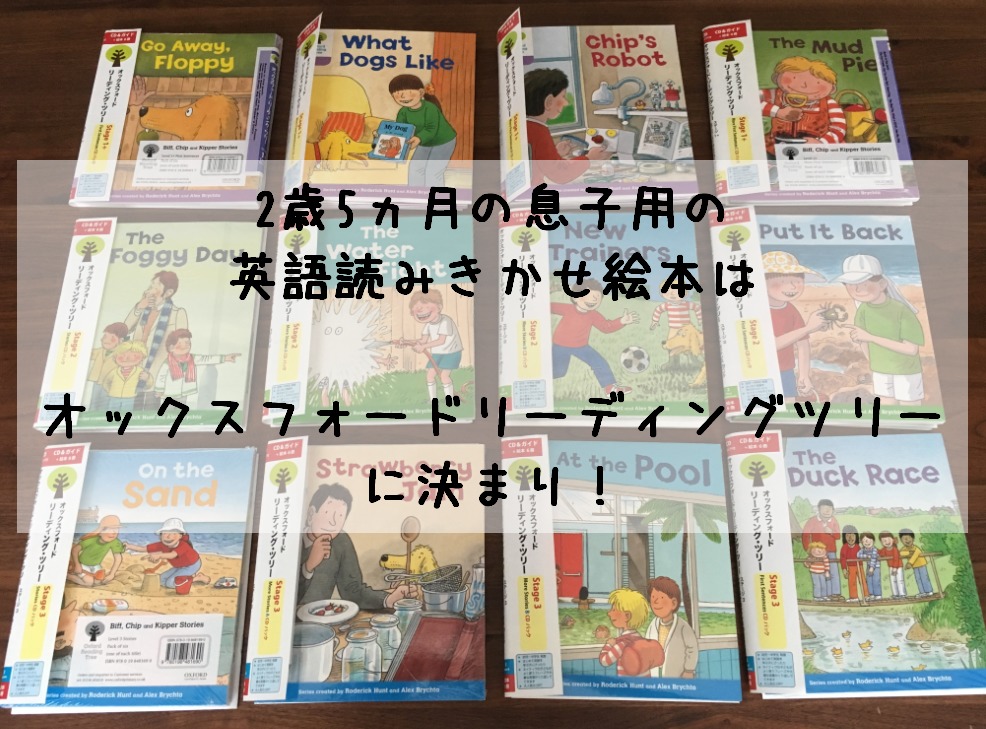

- Oxford Reading Treeの絵本読み聞かせ1冊(~Level3)

- Oxford Reading Treeのフォニックス(3分くらい)

- 日本語の絵本読み聞かせ3冊(今はデンマーク在住のため絵本アプリ利用)

- CNN.jpのニュース読み聞かせ2つ(要旨を話してニュース映像を見せる)

それぞれの詳細です。

- Oxford Reading Treeの絵本読み聞かせ1冊(~Level3)

日本にいた時は3冊は読んでいましたが、インターの幼稚園に行っているので不要だと感じ、読むとしても1冊にしています。帰国したらまた再開します。

ORTは、ものすっごくお勧めの英語絵本なんです!

ものすごく薄くて、負担を感じさせないのがすごい。そして、レベル別になっていて、気がついたらレベルが上がっていたね、という感じです。

【おうち英語】2歳5ヶ月。英語絵本選びは難しすぎることが判明。悩んだ結果、ORTを使用したら全てが解決したよ!

【おうち英語】2歳5ヶ月。英語絵本選びは難しすぎることが判明。悩んだ結果、ORTを使用したら全てが解決したよ!

【追記】

ORTの読み放題アプリ(Oxford Reading Club)を購入しました。読み上げ機能もあり最高です。

【必見】げき高ORT絵本&タッチペンより、ORT読み放題アプリ(Oxford Reading Club)が断っ然おすすめな理由

【必見】げき高ORT絵本&タッチペンより、ORT読み放題アプリ(Oxford Reading Club)が断っ然おすすめな理由

- Oxford Reading Treeのフォニックス(3分くらい)

ORTはストーリーになっていますが、フォニックスはアプリとフォニックス用ORTの本を使っています。

とても良く、効果が現れています。

【追記】4歳の終わりに、つまらないから辞めるといわれ、やめました…。遊びのアプリで対応させるか考え中。

【追記】ORTのフォニックスは完全に辞めて、無料アプリ「Khan academy kids」のゲームをさせています。無料とは思えないクオリティで、このアプリ+ORT読み上げアプリ(Oxford Reading Club) で今後も英語は続けていこうと思っています。

- 日本語の絵本読み聞かせ3冊(今は絵本アプリ利用)

日本では図書館でよく借りていましたが、今はアプリ(有料)にしています。

アプリは…お勧めできませんね。

冊数も我が家には少なすぎるし、なんというか…作ってくれた人に申し訳ないですけど、素人が書いた感が否めません…。

図書館に置かれている絵本てすごいんだなぁと実感しました!

【追記】4歳終わりに帰国して、即効で日本語絵本のアプリを解約しました。図書館で借りた絵本はやっぱり良い!全然質が違う!!

- CNN.jpのニュース読み聞かせ2つ(要旨を話してニュース映像を見せる)

この読み聞かせは、子供の将来がよりボーダーレスな世界になることを見据えると、とてもお勧めな取り組みです。

息子も「ニュース読んで~!」と毎日欠かさず言ってきてくれます。

ちなみにCNNはアメリカのニュース番組で、世界中の出来事を取り上げています。(CNN.jpは、記事は日本語でニュース映像は英語)

ただ、「世界のニュースを要約して読み聞かせる」&「子供の質問に答える」には、世界の地理や歴史、宗教を知らないとできないことです。(例:アフガンのイスラムの宗教戦争、香港のデモなど)

私はデンマークに来るまでは、英語にも外国にも興味がないし、各宗教についても全く知らないし、世界史もまともに勉強したことがない人でした。(つまり本当になんにも知らない)

なので、息子が幼稚園に行っている間にコツコツ知識を蓄えて、それを毎晩話すということを繰り返して少しは世界のことがわかるようになってきた気がしています。(あくまでも気がしているだけ…)

私が子供の頃は、英語は勉強していましたが、世界のことを知る機会はありませんでした。知っていたら何か違っていたかもしれません。

英語を教えることについて

今まで行った日本での英語の取り組みは、それなりに効果↓がありました。

初めての海外の幼稚園で4歳息子が「英語を聞き取れるのはなぜ?」と先生に聞かれたのは、これをしたからです

初めての海外の幼稚園で4歳息子が「英語を聞き取れるのはなぜ?」と先生に聞かれたのは、これをしたからです

デンマークに来る前は「スピーキング含む英語できるようにさせたいな」と思っていたけれど、幼少期は「聞き取り」がある程度できる耳にするだけでいいか、という考えに変わりました。

なぜなら、幼児の帰国子女は、記憶をつかさどる左脳が未発達と言う科学的根拠から「話せていた英語を1年以内に全て忘れてしまう」ということがわかったためです。

また、中学受験をするとしたら、英語の試験がないところを受けるので、結局英語の勉強はできません。その代わり、受験をしないと決めたら英語の勉強を開始する予定です。

ということで、文法や単語の暗記などは一切やらず、「英語の音を聞き分けるフォニックスがわかる」&「英語嫌いじゃない」を目標にしました。

せとかママ

せとかママ

日本は言葉の鎖国と言うのは本当ね。

私は、父から英語のスパルタ教育も受けていました。

ものごころついた頃から6時に起こされて、ラジオの基礎英語を聞かされ、DWE(ディズニー英語)の通うバージョンの英会話教室に週1通い続け、間違えると父に叩かれる恐怖におびえて泣きながら英語の教材やドリルなどをこなし続けました。

が、その効果は…です。

ただ、同じようにスパルタ教育を受けた姉は2人とも英語での会議が必要な仕事についています。

大人になった今わかることは、姉たちと私との違いは「自主性があったかどうか」です。

これが私と姉たちの違いです。(なんか悲しい)

| 私 | 姉2人 | |

| 昔 | ・ 勉強の「でき」で父からの愛情の量が変わると考えていた ・ できないと叩かれ怒鳴られる恐怖で支配され、やらされ感があった | ・ できないと叩かれ怒鳴られる恐怖はあった ・自分が英語を勉強したいから自主的に教えてもらっていた |

| 今 | ・英語とは無縁の社会人生活を送り、TOEICさえ受けたことがない ・スピーキングもリスニングもあまりできない | ・常に英語を話す仕事(海外で仕事したりとか)を選んだ |

息子の得意なこと

せとかママ

せとかママ

- ものごとや相手の発言を理解する

理解力の高さは、日本の保育園の先生とデンマークの幼稚園の先生に褒めてもらえました。

息子が乳幼児の時、私は「語りかけ育児」というイギリス政府公認の育児法を家で行っていたので、それのおかげだと思っています。

(育児法といってもめちゃ簡単です)

日本と海外の先生に「理解力が高い」と言われました。「語りかけ育児」を0歳~2歳まで行った、詳しい結果まとめ。

日本と海外の先生に「理解力が高い」と言われました。「語りかけ育児」を0歳~2歳まで行った、詳しい結果まとめ。

- 集中して何かをし続ける

これもデンマークの幼稚園の先生に褒めてもらえたことです。

集中力をつけるために気をつけたのは「子供が集中している時に話しかけない」という、よく言われていることです。

あとは玩具など、子供のやりたい遊びを尊重しました。

息子の苦手なこと

- 単純な暗記

息子は「根拠のない単純な暗記」ができず、あまりにもできないので時々すごくびっくりします。(私が)

たとえば、3桁の数字を言って、それを繰り返すように言っても3回くらい言い直してあげないとできません。

日本の勉強において、これは前途多難ですよね…。

神経衰弱できなすぎて、驚きました。笑

- 着替え・お出かけの準備

デンマークの幼稚園で言われました。(きっと日本でもそうだったと思う…)

これは私の育児法が関係していると考えています。

日本で仕事をやめてから、とことん息子の好奇心に付き合うようになり、急かすということをあまりしなかったんです。兄弟もいないので急ぐ必要がなかったというか。

ただ、注意を受けてからは「手を止めずに着替え&準備をする」という方式をとっています。

「早く!急いで!」と言っても具体性が全くなく、子供は何をどうしたらいいのかわからないからです。

シンプルに「準備の時には、準備をしている手を止めない」ということを伝えています。少しはましになりました。(と思いたい)

今後やってみたいこと

- スイミングスクールに通う

今後は水辺で遊ぶ機会を増やしていこうと思うので、水に対する恐怖心をなくすためにもスイミングを習ってほしいと思っています。

親としても全く泳げないのは心配なので。でも、サッカーのほうが好きなようなので拒否されるかも…。

【追記】

5歳になりゴーグルをあげたら、喜んでお風呂で潜るようになりました。プールに行っても潜り始めました。このまま市民プールに誘導して練習させるのもありかも?

- 体験型の遊び

今までは公園遊び・室内遊びだけでしたが、体験型の遊びを追加したいと思っています。

今、不思議なことに「何かを体験できる施設」ってすごく高いお金がかかりますよね。

お仕事体験とか、○○作りだとか…。

それを格安でできる施設を見つけたので、帰国したらそこに行ってたくさんのことを体験してみたいです。

コロナが落ち着いて、もし行けたら記事にします。

【追記】書きました↓

【ロッジ宿泊レポ】幼稚園児と野外炊飯&木工したよ。宇都宮冒険活動センターの料金・食事・お風呂・駐車場の感想

【ロッジ宿泊レポ】幼稚園児と野外炊飯&木工したよ。宇都宮冒険活動センターの料金・食事・お風呂・駐車場の感想

1年間の感想

4歳の後半から、息子が成長したことにより、夜の時間を一人で使うことができるようになりました。

せとかママ

せとかママ

それと同時に、道を歩いている時や夜の親子時間の時、色々なことを説明して教えることがもはや私の趣味となってきて、育児の苦痛からなんとか抜け出せた気がします。

もうすぐ5歳で、自分の考えを主張するようになり、納得がいかなければ拒否されるので、それをどう上手く誘導?して楽しい時間にするか考え中です。

最後に主人の意見を書いてみます。

主人に言わせると、私は子どもに甘いらしいです…。

私は支配型の親のもとで育ったので、そういう親にはなりたくないと常に思っていて、確かに自分の意見を息子に押し付けたりはしていません。

上手くいかないときは、基本的には3人で意見を出し合って妥協点を見つけるという作業をしています。(アプリで遊んだりする制限時間は譲りませんけど)

「社会に出た時にこんなに自分の意見を毎回聞いてくれる人なんていないから、やっていけなくなるんじゃない?」と言われてしまいました。

私には意見を聞く・聞かないの線引きが難しく、それが今後の課題となりそうです。